【观点】萨基巴乔,只有同行才是赤裸裸的仇恨

足球哲学的对立,揭示同行间赤裸的敌意与永恒争议

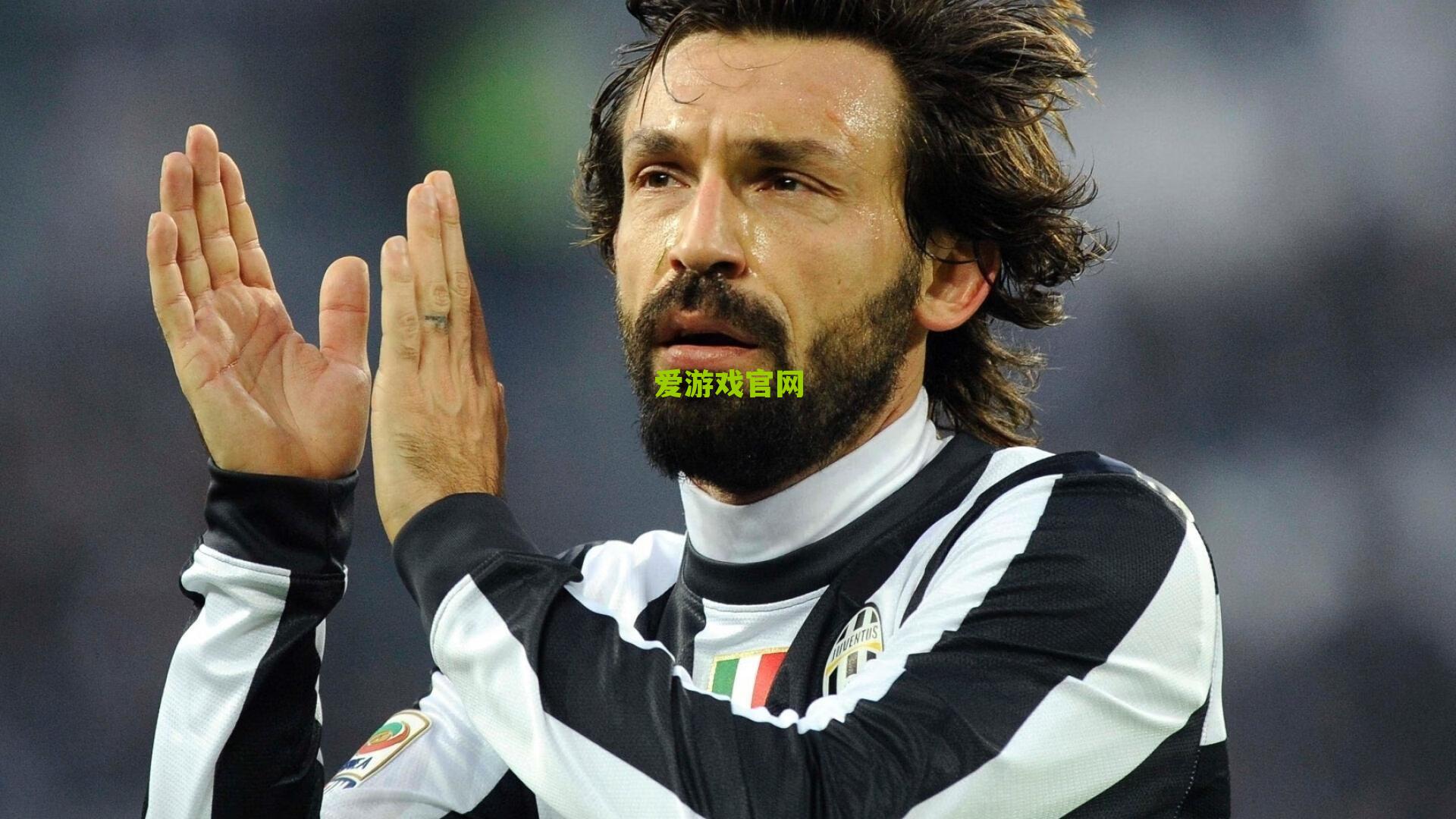

在足球的浩瀚历史中,总有一些名字被刻在时代的十字路口,他爱游戏官方入口们的故事超越了简单的胜负,成为哲学与人性交织的传奇,阿里戈·萨基和罗伯托·巴乔的纠葛,便是爱游戏平台这样一段充满张力与争议的篇章,它不仅仅关乎战术板上的排兵布阵,更触及了足球灵魂深处的冲突:当一位革命性的教练遇上一位天赋异禀的艺术家,同行间的理解为何往往演变为“赤裸裸的仇恨”?这种敌意,并非源于私怨,而是植根于对足球本质截然不同的信仰,最终在绿茵场上燃起永不熄灭的火焰。

萨基,这位来自弗西尼亚的革新者,在20世纪80年代末至90年代初,用他高压逼抢和区域防守的战术体系,彻底颠覆了意大利足球的传统,他执教的AC米兰成为欧洲足坛的霸主,其哲学核心是“集体高于一切”,在萨基的蓝图里,足球是一场精密运转的机器,每个球员都是可替换的齿轮,个人才华必须服务于整体战术纪律,他 famously 强调:“足球不是关于明星的,而是关于团队的,如果一个人不跑动,整个系统就会崩溃。”这种理念,在当时以链式防守和个人主义为荣的亚平宁半岛,无异于一场地震,萨基的成功,建立在无情的要求和铁腕管理上,他视任何偏离战术的行为为背叛。

而巴乔,则完全是另一种存在,他是一位足球诗人,那双灵动的双脚能编织出梦幻般的盘带和精准的射门,1990年世界杯上,他千里走单骑攻破捷克斯洛伐克球门的瞬间,成为了永恒的艺术品,巴乔的足球,是直觉、创造力和即兴发挥的结晶,他更像一个独奏家,在球场上随性而发,用个人魅力点燃比赛,他的哲学更接近浪漫主义:足球是情感的表达,天才的闪光可以超越任何战术手册,这种差异,注定了两人在1994年世界杯上的碰撞将火花四溅。

当时,萨基任意大利国家队主帅,而巴乔则是国民眼中的救世主,从小组赛开始,矛盾便浮出水面,萨基的体系要求前锋积极参与防守,进行高位压迫,但巴乔的风格更倾向于保存体力,在关键时刻爆发,在训练和比赛中,萨基多次公开批评巴乔的“懒惰”和“不服从战术”,而巴乔则感到自己的才华被束缚,在媒体面前含蓄表达了对自由度的渴望,同行间的敌意,在这里不再是暗流涌动,而是赤裸裸地暴露在公众视野中,萨基视巴乔为体系中的不稳定因素,而巴乔则认为萨基的机械主义扼杀了足球的美感。

这种仇恨,本质上是两种足球宗教的战争,萨基代表着现代足球的工业化趋势,强调数据、跑动和纪律;巴乔则是古典足球的最后骑士,崇尚灵感和个人英雄主义,作为同行,他们深知彼此的弱点:萨基清楚巴乔的防守漏洞可能摧毁他的整体架构,而巴乔明白萨基的战术可能泯灭天才的创造力,正是这种深层的认知,让他们的对立如此尖锐——他们不是在争论谁对谁错,而是在捍卫各自信仰的足球真理。

1994年世界杯的征程,将这种敌意推向了高潮,意大利队跌跌撞撞,巴乔在淘汰赛阶段凭借一己之力拯救球队,对尼日利亚的扳平球、对西班牙的制胜球、对保加利亚的梅开二度,这些时刻仿佛在向萨基证明:天才无需完全依附体系,在决赛对阵巴西的点球大战中,巴乔射失点球后那落寞的背影,却成了两人关系最悲情的注脚,萨基在回忆中曾暗示,巴乔的状态和态度影响了球队平衡,而巴乔则多年后坦言,那段时期他感到被孤立和误解,决赛的失利,没有赢家,只有两颗因哲学分歧而破碎的心。

这场争议的影响远未随岁月消散,在今天的数据驱动足球时代,萨基的理念被瓜迪奥拉、克洛普等教练继承和发展,高压逼抢和整体防守成为主流,而巴乔式的“九号半”角色逐渐式微,但每当有梅西、德布劳内这样的天才出现,人们总会怀念那种不可预测的魔法,萨基与巴乔的故事,成了一个永恒的隐喻:在足球不断进化的道路上,集体与个人、纪律与自由之间的张力永远不会消失。

回过头看,萨基巴乔的敌意,正是同行间最赤裸的仇恨——因为他们太了解对方的软肋,也太执着于自己的理念,这种仇恨,不是卑鄙的算计,而是理念碰撞的火花,它提醒我们,足球场不仅是竞技的舞台,更是人性与哲学的战场,在2025年的今天,当人工智能和战术分析日益精细,我们或许更应珍视这样的争议:它们让足球保持温度,让历史充满回响,萨基与巴乔,两位巨人,用他们的对立书写了一部关于足球灵魂的史诗,激励着一代代人思考:这项美丽的运动,究竟该由数字定义,还是由梦想驱动?